2022.11.04

【連載】世界一やさしい「鍼灸の歴史」

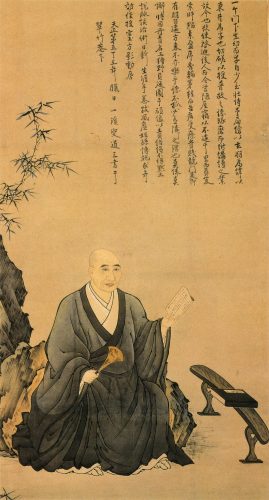

講座vol.10 日本初の医学校「啓迪院」を設立した曲直瀬道三

.jpg)

戦国時代のキーパーソンを治療した

こんにちは! 鍼灸ジャーナリストの山口智史です。

NHK大河ドラマ「鎌倉殿の13人」も、いよいよ終盤にさしかかっています。この連載でも以前、取り上げましたね。

鎌倉幕府を開いた源頼朝と妻の北条政子の間に生まれた長女の大姫が、あるときから重い病に伏せてしまいます。

心配した政子は鍼の名医、丹羽時長を頼ります。

その結果、どうなったのかは、第6回記事を参照していただくとして、そろそろ2023年の大河ドラマも気になってくる時期です。

タイトル「どうする家康」からして、一風変わっていますよね。

何度となくピンチに直面しながらも、天下統一を果たした徳川家康。その生涯が、どんなふうに描かれるのか。今から楽しみです。

実は家康は「健康オタク」として知られていました。

季節外れの果物を口にすることはなく、真夏でも温かいうどんを食べていました。身体を冷やさないことの重要性を理解していたのかもしれません。

自分で漢方薬まで調合していたといいますから、ただならぬ健康へのこだわりです。

そんな家康に医術を授けたとされているのが、今回の連載で紹介する、医師の曲直瀬道三(まなせどうざん)です。

道山が医師としてかかわった戦国大名は、家康だけではありません。織田信長、豊臣秀吉、明智光秀など、戦国時代のキーパーソンたちの健康づくりにも貢献していました。人呼んで「戦国時代のスーパードクター」。

はたして曲直瀬道三はどんな人物だったのでしょうか。

室町時代の鍼灸のおさらい

さて、前回は室町時代に、鍼がちょっと衰退するなかで、樵青斎洞丹による『煙蘿子針灸法』や、久志本常光による『管蠡草灸診抄』など鍼の本が出版されていた……と、そんな話をしました。衰退期こそ、飛躍のための下地が作られます。前回までのおさらいをしましょう。

ポイント

・奈良時代から『大宝律令』や『養老律令』の施行によって医療制度が整備。鍼灸師は医療制度のなかで位置づけられて、薬についても学ぶことが課せられていた。

・平安時代まで鍼師は主に外科治療に携わり、本格的な鍼灸治療が行われるようになったのは鎌倉時代から。鎌倉時代には、梶原性全などの僧が医師として灸法を施していた。

・室町時代には眼科、金創、産科などを専門とする医師が誕生。明から銅人形を持ち帰った竹田昌慶ら留学生によって、明の医学が日本にもたらされた。さらにスペインやポルトガルとの南貿易により南蛮医学も入ってきて、鍼はやや低調気味となった。

・鍼の衰退期である室町初期にも『煙蘿子針灸法』と『管蠡草灸診抄』などの鍼の書籍が発行され、飛躍の下地を作った。

今回は、室町時代から安土桃山時代に活躍した曲直瀬道三について、お話ししたいと思います。

京都で40歳を手前に開業して大評判に

曲直瀬道三は永正4年9月18日(1507年10月23日)生まれの医師で、「日本医学中興の祖」とされている人物です。

当時は由緒ある医家として和気家や丹波家などが知られていましたが、道山は名もない家柄に生まれて、医師として成功。将軍にも仕える名医として、大活躍することになりました。

『当流医学之源委』では、そんな道三の経歴が記されています。

道三は、幼くして僧となって、滋賀県の天光寺や京都の相国寺で始業しました。22歳で関東へ下って足利学校に入学。明から帰朝した田代三喜のもとで学びます。

道三が師の三喜から奥義を授かったのは30歳のときのこと。道三はこのときに診断法から具体的な臨床術まで学んでいます。

39歳のときに満を持して京都で開業。すると、たちまち評判になったようです。道三は第13代将軍となる足利義輝を診察し、幕府や皇室にも出仕。細川晴元、三好長慶などの武将にも治療を行い、曲直瀬道三の名が広く知られることになります。

習熟度に応じて学ぶべき古典を設定していた

優れた医術を持つ者のところには、自然と人が集まってきます。やって来るのは何も患者だけではありません。

「道三先生のもとで学びたい」と門人たちが全国から集まって来て、どんどん増えていきます。詰めかけた者のなかには、15~18歳の年少者も多くいたそうです。

私は以前、月刊「医道の日本」で治療家の方々を数多く取材してきました。そのときに実感したのが、「治療家は人に伝えることで、自分の治療理論が整理されていく」ということ。道三も自分の診察理論や臨床法を未来の医療の担い手に伝授することで、臨床家としてさらにレベルアップをしたことでしょう。

一体、道三はどんな教育を行っていたのでしょうか。道三が用いていた古典テキストが『難経』『本草序例』『医方大成論』などです。

ただ、道三がすごいのは、それに合わせて自前のテキストを使いながら、9段階ステップアップ方式の学習体系を作っていたということ。

町泉寿郎氏の『近世日本の医学にみる「学び」の展開』(「日本漢文学研究」2012年7巻p.53-78)によると、下記のように、学問の習熟度に合わせて、学ぶべき文献が学生たちに提示されていました。

第1段階:『切紙の初』『美濃医書』『脈書』

第2段階:『切紙の中』『十五指南篇』『仮名本全九集』『授蒙聖功方』

第3段階:『切紙の中』『真名本全九集』『本草能毒』

第4段階:『切紙の奥端』『医灯藍墨』『宜禁本草』

第5段階:『切紙の奥』『雲陣夜話』『可有録』『鍼灸経』

第6段階:『切紙の外』『茶話』『山居四要抜萃』『炮炙論』『鍼灸禁穴解』

第7段階:『三家流』『三国医源』、『鍼治聖伝』

第8段階:『大徳済陰秘訣)』『雞旦祝酒三薬式』

第9段階:『啓迪集』

驚くべきことに、9段階ステップの目安となっている著作物は、すべて道三によって書かれたもの。町氏は「古典や新刊の漢籍による修学ではなく、自著によって、〈当流医学〉と自称する独自の臨床医学を修得させようとしている」とその意図を解説しています。

古典を多用しながらも、あくまでも道三が伝えようとしたのは、自分流の診察論であり、臨床論でした。自分自身がたどり着いた領域まで、後進のみなにもついてきてほしい。

そんな情熱があふれ出ているように思います。

民間による医学教育を実現

そうして医学教育にも熱を入れた道三。天正 5 (1577)年には「啓迪院」(けいてきいん)という今でいう医科大学を設立します。場所は、現在の京都市上京区新町通りに位置しています。

この連載では奈良時代の律令制度から、鍼灸の歴史について振り返っていますが、これまでは国だけが医学教育を担ってきましたよね。

そのことを考えると、民間の道三が「啓迪院」を作り、国の制約が及ばないところで、医学教育を実現させた意義は大きいといえるでしょう。

元明医学理論から「察証弁治」を確立

室町時代から戦国時代へと突入していくと、戦による疾病も増えますし、そうでなくても健康管理に意識がいきますよね。道三のもとで学んだ門人たちは、あちこちの戦国大名に要請されて、結果的に道三流の医学が全国的に広がっていくことになります。

道三が門人たちを通じて広めようとしていたのは、どんな教えだったのか。道三の功績として挙げられるのが「患者を診察し、病態をつかみ、治療する」ということ。今でこそ、当たり前の医療を、中国の元や明の医学理論を基に体系化したのが、曲直瀬道三でした。これを「察証弁治」(さっしょうべんち)と呼びます。

すでに説明したように、鎌倉時代は「僧医」が大半でした。教養がある僧医は文献が読めるがゆえに、患者の病態を見極めずに、本の通りに診断して処方を行うことが多かったのです。

そんななか、道三はまずは望診を行い、相手の顔色などをチェック。次に舌診で舌の状態を把握したうえで、脈診や腹診などから、患者の病態を決めます。そのうえで証を立てて、ふさわしい治療を行いました。

当時からすれば、かなり丁寧な診察をしていたわけで、人気が出るはずですよね。

さらに道三が画期的だったのは、薬物療法を中心に行いながら、鍼灸治療を組み込んだ点にあるといってよいでしょう。

道三は鍼と灸の発展にどのようにかかわっていったのでしょうか。次回はそんな話に入っていきたいと思います。

【参考文献】

1) 矢数道明『近世漢方医学史―曲直瀬道三とその学統』 (名著出版)

2)町泉寿郎「近世日本の医学にみる『学び』の展開」日本漢文学研究、2012年(第7巻p.53-78)

3)小曽戸洋、天野陽介『針灸の歴史 悠久の東洋医術』(大修館書店)

改.jpg)

.jpg)