2022.06.20

【連載】世界一やさしい「鍼灸の歴史」

講座vol.6お灸療法が盛んに行われた鎌倉時代

縮小.jpg)

鎌倉時代から本格的な鍼灸治療が始まる

こんにちは! 鍼灸ジャーナリストの山口智史です。

前回は、丹波康頼のスゴすぎる偉業として『医心方』についてのお話でした。

中国に見習って鍼灸を含めた医療システムを作り上げた日本。奈良時代まではとにかく、その模倣に必死でしたが、平安時代からは、日本の文化を融合させた独自の医療文化を形成しようという動きがでてきます。その最たるものが、丹波康頼による『医心方』だというところまで、お話しました。前回までのおさらいです。

ポイント

・奈良時代から『大宝律令』や『養老律令』の施行によって医療制度が整備。鍼灸師は医療制度のなかで位置づけられて、薬についても学ぶことが課せられていた。

・国風文化が盛り上がるなかで『大同類聚方』や『金蘭方』など日本独自の医書が編さんされるが、いずれも現存していない。現存する最古の医学書が『医心方』である。

・『医心方』の著者、丹波康則は唐から伝わる医学書をことごとく読破。「医王」と呼ばれている。

いかに医療の中心に鍼灸が据えられていたのか。そんな話をずっとしてきたわけですけれども、とはいえ、現在の鍼灸治療と同じようなことが行われていたわけではありません。平安時代まで、鍼師は主に外科治療に携わっていました。

では、本格的な鍼灸治療が行われるようになったのは、いつからだったのか。それが、鎌倉時代からだったとされています。とりわけ、灸治療が盛んに行われました。

北条政子が娘のピンチに頼ったのは……

鎌倉時代といえば、NHK大河ドラマ「鎌倉殿の13人」が話題ですよね。私も毎週楽しみにしていますが、三谷幸喜らしいコメディタッチが随所に見られるものの、「真田丸」とは随分とムードが違います。なにしろ、鎌倉幕府を開いた源頼朝が、とにかく疑心暗鬼に陥りやすく、「今日の味方は明日の敵」とばかりに、粛正を繰り返します。

なかでも、平家を滅ぼしたにもかかわらず、頼朝に面会も許されなかった弟の源義経については、歴史好きでなくても、その悲劇の物語は耳にしたことがあるでしょう。戦が強すぎた義経もまた頼朝に警戒されて、最終的には死に追い込まれています。

番組タイトルである「13人」の活躍はまだまだこれから。もしまだ観ていない人は今からでもぜひご覧になってください。

陰鬱な展開が続くなか、頼朝の妻、北条政子の明るさには救われるものがあります。

浮気性の頼朝への怒りで、愛人の「亀の前」の家を打ち壊させた場面は痛快でした。もちろん、史実に基づいた逸話です。

そんなどっしりとした政子もすっかり気が動転してしまったのが、娘のことです。ちょうど頼朝が亡くなり、息子の頼家が後を継いだときのこと。三女の三幡が高熱を出して、病床に伏せてしまいます。

日に日に体調が悪くなっていく姿を見て、政子が頼りにしたのが、「針の名医」である丹波時長でした。時長は、当時の京において最高の針博士とされており、政子は藁をもすがる思いで娘の治療を託そうとします。

しかし、京から呼んだにもかかわらず、時長がなかなか来ません。しびれを切らした政子は、こんなクレームを入れています。

「まだ来られない障害があるというのならば、後鳥羽上皇に申し上げます」

政子の勢いに、ようやく時長が駆けつけます。どんな治療をしたかわかっていませんが、どうにか食事がとれる程度までには回復しました。さすが、鍼博士……と思いきや、再び症状は悪化。そのまま、13歳の若さで三幡は亡くなってしまいます。

政子は頼朝が他界する前に、長女の大姫も亡くしています。頼朝、大姫、そして三幡……立て続けに夫や子供亡くした政子の胸中はさぞつらかったことでしょう。それでも「鎌倉殿の13人」に支えられながら、政子は懸命に前を向いて、御家人たちを守り続けます。

この三幡が亡くなるところは、大河ではまだやっていません(2022年6月13日時点)。大河ドラマで針博士がどんなふうに描かれるか。楽しみにしたいと思います。

僧が医師を兼ねていた鎌倉時代

そうして鎌倉時代には鍼博士が頼りにされながらも、仏教の僧が医師として灸法を施しました。

なかでも、僧侶の梶原性全(かじわら・しょうぜん)がよく知られています。僧侶の梶原性全は、鎌倉武家の梶原氏、もしくは和気氏の一族ともいわれている人物です。

梶原性全が著したのが、薬方と灸法を中心とした医学書『万安方』(まんあんぼう)と『頓医抄』(とんいしょう)です。先に書かれたのは『頓医抄』のほうで、1302年もしくは1304年に完成したとされています。

『頓医抄』は全50巻の大作ではありますが、民衆向けに仮名交じりで平易に書かれています。和文で書かれた最初の医学全書とされており、内臓図も載せられています。「自分たちの身体のなかはこうなっているのか!」と人々を驚かせたことでしょう。

一方の『万安方』は1315年から1327年にかけて書かれたもの。子孫に伝授するためにまとめられたものらしく、医学文献が漢文のまま引用されており、文献学的な価値は高いです。灸法については、第57巻に「諸灸穴」が身体部位別に紹介されています。

この両書が、鎌倉期の医学知識の最高水準とされています。鎌倉時代に灸がいかに積極的に行われていたかがわかります。

『徒然草』にも「三里の灸」が登場

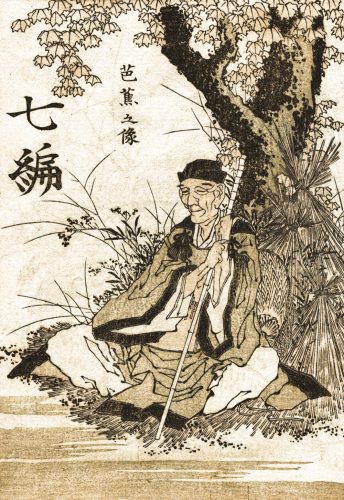

「足の三里の灸」といえば、松尾芭蕉の『奥の細道』で紹介されたことで有名です。

以前、こんな記事を書いたこともありました。

現代の松尾芭蕉!?足三里に灸をしながら、105キロウォーキングに挑戦

【前編】 https://www.towatech.net/topics_detail.html?info_id=260

【後篇】 https://www.towatech.net/topics_detail.html?info_id=261

しかし、実は鎌倉時代に吉田兼好が著した『徒然草』にも「148段」にこんな記載があります。

「四十以後の人 、身に灸を加へて三里をやかざれば、上氣のことあり。必ず灸すべし」(40 歳以上の者は三里に灸をすると、のぼせを引き下げる)

まさしく私が該当する年齢なのですが、加齢に伴う灸法が一般の人々に普及していたことがわかりますよね。

今は薬局などでもセルフケアとしてのお灸が販売されています。治療院で患者さん向けに渡すという人もいるでしょう。ただ、どうしてもセルフケアは面倒くさくなったりして、さぼってしまうもの。

そんなときに「鎌倉時代から人々は養生にお灸を使っていた」と思えば、その大切さが伝わりやすいでしょう。特に今年は「鎌倉殿の13人」で鎌倉時代が身近なものになっています。ぜひそんな話とともに、多くの患者さんに鍼灸の歴史的背景を知ってもらえればと思います。

【参考文献】

1) 渡辺保『北条政子』 (人物叢書 新装版)

2) 吉田兼好、佐藤春夫訳『現代語訳・徒然草』(河出文庫)

3) 小曽戸洋、天野陽介『針灸の歴史 悠久の東洋医術』(吉川弘文館)

4) 東郷俊宏「お灸の歴史 ―科学史の視点から―」(全日本鍼灸学会雑誌、2003年、第53巻4号)

改.jpg)

縮小.jpg)

縮小.jpg)