2022.09.20

【連載】世界一やさしい「鍼灸の歴史」

講座vol.9 室町時代の衰退期に生まれた鍼灸書『煙蘿子針灸法』と『管蠡草灸診抄』

.jpg)

赤ちゃんの「おんぶ」はいつから?

こんにちは! 鍼灸ジャーナリストの山口智史です。

先日生まれた第4子も生後1カ月が経ち、手足をバタバタさせています。久しく乳児の育児から離れていましたが、ようやくその可愛さと大変さを思い出しました。原稿も書きつつ、マイペースに育児を楽しんでいきたいですね。

まあ、やっぱり首が座っていないので、おんぶしながら家事をできないのが、結構ネックです。そんなことも忘れていました。

赤ちゃんを「おんぶ」するという習慣は、江戸時代から定着したそうです。畑仕事が多かったという点では「両手が空く」ことが今以上に重要だったと考えられます。

もちろん、抱っこ紐なんてものはありませんから、半纏で覆ったり紐でくくりつけたり、座布団に紐をつけておぶっていたりしたとか。なかには、着物の中に入れてしまう人もいたようです。素肌に背負うということですね。温かそう。

そんな「おんぶ」の起源は、鎌倉時代とも室町時代ともいわれています。前回の原稿で書いたように、鎌倉時代から室町時代にかけては、鍼よりも灸が盛んでした。おんぶで疲れた足腰へのケアとして、灸がすでに活用されていたのかもしれません。

室町時代の鍼灸のおさらい

さて、前回は室町時代に、幕府の後押しで数々の専門医が誕生した背景や、明から銅人形を持ち帰った竹田昌慶について、お話をしました。尼僧による灸治療が広がる一方で、鍼はちょっと衰退していたようなんですね。前回までのおさらいです。

ポイント

・奈良時代から『大宝律令』や『養老律令』の施行によって医療制度が整備。鍼灸師は医療制度のなかで位置づけられて、薬についても学ぶことが課せられていた。

・平安時代まで鍼師は主に外科治療に携わり、本格的な鍼灸治療が行われるようになったのは、鎌倉時代から。鎌倉時代には、梶原性全などの仏教の僧が医師として灸法を施していた。

・室町時代には眼科、金創、産科などを専門とする医師が誕生。明から銅人形を持ち帰った竹田昌慶ら留学生によって、明の医学が日本にもたらされた。さらにスペインやポルトガルとの南貿易によって、南蛮医学も入ってきて、鍼はやや低調気味となった。

前回に引き続き、今回も室町時代の鍼灸事情について解説していきましょう。

『煙蘿子針灸法』とは?

鍼がどうにも盛り上がらないなか、樵青斎洞丹という著者が1530年に出した本が、『煙蘿子針灸法』(えんらくしんきゅうほう)です。書名にある「煙蘿子」とは、中国に伝わる伝説上の仙人のこと。仙人が行う鍼灸とは、なんだか期待させるものがあります。

著者の樵青斎洞丹はどんな人だったのか。詳細はわかりませんが、『煙蘿子針灸法』の序文には「予臥病数月」とあります。病に数カ月伏せたのが、この本を書くきっかけだったようです。

現在でも、もともとは全く他の職種についていたけれども、ハードワークで体を壊したことをきっかけに、鍼灸業界へと身を投じる人が多くいます。この著者もそうだったのかもしれません。さらに序文では、鍼の利便性を書き連ねています。室町時代において、どうもそれほど注目されていない鍼にスポットライトをあてたい。著者はそう考えたようです。

著者の鍼への思いは、本書の内容からも伝わってきます。刺鍼上の注意や適応を踏まえたうえで、鍼灸の方法を解説。十二経についても説明してから、中風門から小児門までの27の病門について、それぞれどんな鍼治療を行えば効果的なのかが、解説されています。

「『煙蘿子針灸法』について」(上田善信著、日本医史学雑誌 2001年第47巻第3号)によると、『煙蘿子針灸法』は『素問』『難経』『鍼灸資生経』『脈訣』『医書大全』と多数の書物から引用していますが、そのなかでも、ダントツで多く引用されているのが『玉機徴義』からの記述です。

『玉機徴義』とは、明の初頭1388年に劉純が著した全50巻からなる医方書のこと。中国では明や清の時代に、10回にわたって翻刻され、韓国や日本の伝統医学にも影響を与えました。『煙蘿子針灸法』もまさに『玉機徴義』の影響を受けた一冊であり、明医学をベースにした鍼灸書といえそうです。

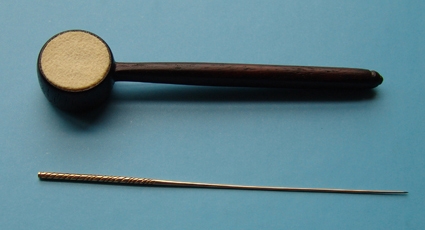

打鍼が広まった室町・戦国時代

『煙蘿子針灸法』には「打鍼」(うちばり)についても記載されているので、この頃には、鍼を小づちで打つ方法が広がりつつあったことがわかります。

打鍼がいつから行われていたかは諸説あります。花園天皇(1297〜1348)に仕えた多田次郎為貞が創始ともされています。一方、『煙蘿子針灸法』では、園芸における鑿(のみ)と槌(つち)を使った駆虫技術が転用されて、打鍼が生まれたとも。もしかしたら、停滞していた鍼を盛り上げるために、打鍼という目を引く鍼術が室町時代から戦国時代にかけて、もてはやされたのかもしれませんね。

いずれにせよ、16世紀末から17世紀にかけて、鍼医の御薗夢分斎が打鍼法による夢分流を起こして、弟子の御薗意斉により広められていくことになります。打鍼が「意斎流」「意斎鍼」と呼ばれるゆえんです。

さて、「打鍼」については、私も数えるほどではありますが、臨床の現場で使われているところを取材したことがあります。打鍼はもっぱら腹部に行われていました。「打鍼=腹部」というイメージも強いでしょう。

しかし、戦国時代から江戸初期にかけて書かれたとされる職人絵では、患者の肩背部に打鍼が行われています。鍼灸の停滞期に萌芽した打鍼は、当初は身体のさまざまな箇所に行われ、江戸に入ってから段々と腹部のみの治療として用いられるようになったようです。

九針が紹介された『管蠡草灸診抄』

『煙蘿子針灸法』が書かれてから4年後、1534年には『管蠡草灸診抄』という本が出版されます。これは、久志本常光が同年に記した医方書『管蠡備急方』の続編で、やはり鍼灸治療について解説がなされています。

針法や灸法のみならず、針具や灸具についても記述があり、「九鍼法」という項目が設けられています。下記の9つが列記されています。

●鑱鍼(ざんしん)

●圓鍼(えんしん)

●鍉鍼(ていしん)

●鋒鍼(ほうしん)

●鈹鍼(ひしん)

●圓利鍼(えんりしん)

●毫鍼(ごうしん)

●長鍼(ちょうしん)

●大鍼(だいしん)

といっても、名前と針の長さなどごく簡単な説明のみの記述で、どんな場合に用いるとよいのかという活用法までは踏み込まれていません。つまり、実践で使うためというよりは、教養として身につけておこうね、ということで九鍼が紹介されています。今の学生さんが勉強している内容が、すでにこの頃からつながっていると思うと、鍼灸の歴史の長さを改めて感じます。

停滞期に飛躍の下地が整えられる

今回は、曲直瀬道山が登場する前、室町初期に出た2冊の鍼灸書として『煙蘿子針灸法』と『管蠡草灸診抄』について解説しました。

どうしても室町の鍼灸というと、戦国時代のスーパードクター、曲直瀬道山ばかりに注目しがちですが、一人の人物が急に何かを変革するということは、あまりないことです。突出した存在が出てくる前には、必ずその下地が整えられているものです。この室町時代の後半から、さまざまな流派が生まれ、鍼灸術は発展していくことになります。

ですので、鍼灸の歴史を振り返るときに、盛り上がっている時と同様に、停滞期にも私は注目する必要があると思います。パワーを貯める充電期間といってもよいですね。

ひるがえって、現代のコロナ禍は多くの業界にとって逆風となりました。鍼灸業界も例外ではありません。集患への影響だけではなく、学会やイベントも開催できず、また学生さんたちの対面授業にも困難が伴いました。

その一方で、学会やセミナーのオンライン化が進み、新たな試みも生まれています。この「鍼灸師の学校NEXT」もその一つです。溜められたパワーによって、今後どこかのタイミングで、業界が大きく前進することを期待しています。

では、また来月、お会いしましょう!

【参考文献】

1)篠原孝市監修『臨床鍼灸古典全書 第58巻』(オリエント出版)

2) 上田善信「『煙蘿子針灸法』について」日本医史学雑誌、2001年(第47巻第3号)

3) 長野仁「小児鍼の形成史―鍼具と鍼法を中心に―」日本小児はり学会報、2009年( 第2号p13-18)

4)吉田和裕「日本における鍼灸の歴史 ―室町から江戸期にかけての受容と発展について―」 社会鍼灸学研究.2010年 (通巻 5 号).

5)小曽戸洋、天野陽介『針灸の歴史 悠久の東洋医術』(大修館書店).

(つづく)

改.jpg)

.jpg)

.jpg)