2022.11.24

【連載】世界一やさしい「鍼灸の歴史」

講座vol.11 伝説の名医「曲直瀬道三」が強調した鍼灸の併用

.jpg)

こんにちは! 鍼灸ジャーナリストの山口智史です。

この連載も早いもので、第11回目を迎えます。次回で1年が経つことになりますね。

前回の記事は、読者の先生からの反響も多く、段々と連載のことが知られてきているのかなと、手ごたえを感じています。

もし、今回の記事で初めて読む方がいたら、ぜひバックナンバーもご覧になってみてください。

記事単体でも理解しやすいようにしているつもりですが、流れで見ることで、鍼灸のこれまでの歩みをより包括的に把握できます。そのことは、現代の私たちの立ち位置を知ることでもあります。

鍼灸に携わる先生方はもちろん、一般の方にも鍼灸の歴史を理解してもらう。それがこの連載の目的です。というのも、「鍼灸ってなんだか怪しい……」というイメージは、まだまだ根強いものですからね。

私も長く鍼灸業界に身を置いているので、一般的な感覚が麻痺していますが、どうもそうらしいです。残念ながら、鍼灸のことはまだまだよく知られていません。

だからこそ、鍼灸の歴史を理解することで、鍼灸が日本の誇るべき伝統医学として、今も昔もかけがえのない医療であると認識してもらえるのではないでしょうか。

ぜひ、SNSなどでシェアいただけると嬉しいです!

室町時代に活躍した曲直瀬道三のおさらい

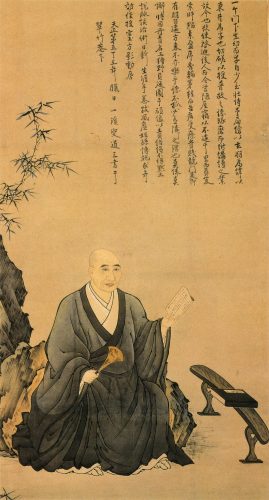

さて、前回は戦国時代のスーパードクター、曲直瀬道三を取り上げました。

室町時代は鍼がちょっと衰退してしまうのですが、地道に鍼の本は出版されており、のちの飛躍につながっていきます。

その立役者となったのが、曲直瀬道三だったんですね。おさらいしましょう。

ポイント

・鍼師は奈良時代から国の医療制度のなかで位置づけられていたが、主に外科治療に携わっていた。鎌倉時代から本格的な鍼灸治療が行われ始めるが、鍼よりも灸のほうが盛んで、仏教の僧が医師として灸法を施していた。

・室町時代になると、眼科、金創、産科などの専門医師が誕生。明の医学や南蛮医学も日本に入ってきて、鍼はやや低調気味となった。

・名医の曲直瀬道三が、第13代将軍となる足利義輝を診察し、幕府や皇室にも出仕。細川晴元、三好長慶などの武将にも治療を行った。

・道三は1577年に「啓迪院」という今でいう医科大学を設立。『察証弁治』という医療システムを創り上げて「日本医学中興の祖」として名を残している。

達人は「教える」ことで名医となる

曲直瀬道三を取り上げた前回の記事で、読者の先生方から共感を得たのが、「曲直瀬道三は、診察理論や臨床法を伝授することで、臨床家としてもレベルアップしたのではないか?」という記述でした。

先生方を長年、取材してきたなかでの私の実感でしたが、これは治療の世界に限ったことではありません。どんな仕事でも「教える」ことで貴重な気づきを得ます。編集の現場もそうですね。

なので、読者のなかでもし学生の方がいたら、伝えたいことがあります。

修業時代には「なんでこんなに良くしてくれるんだろう?」という先輩に出会うことがありますが、感謝の気持ちを持ちながらも、学ぶうえでの遠慮は禁物。どんどん質問し、たくさん吸収してください。

後進と活発に交流することで、その人自身の成長につながっているのですから。

前回解説したとおり、道三の場合は、9段階ステップ方式で弟子たちに指導を行いました。

そのなかで道三が確立したのが『察証弁治』です。望診や舌診、脈診など多角的に診察を行い、その結果に基づいて治療していく。

道三は教える側として精力的に活動しながら、今では当たり前となった、鍼灸治療における丁寧な診察を定着させたことになります。

治療手段にこだわってはならない

https://rmda.kulib.kyoto-u.ac.jp/item/rb00000263

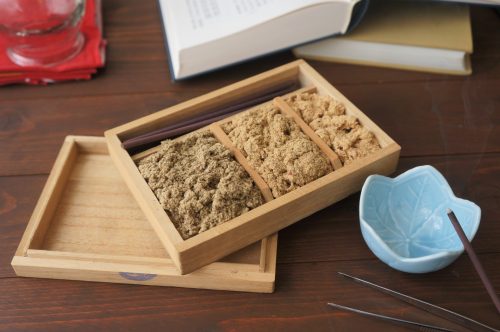

もう一つ、道三の功績として大きかったのが、薬物治療が中心の医学のなかで、鍼灸をうまく取り入れたことです。

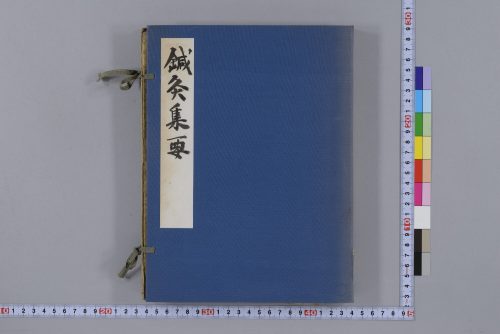

道三が書いた、代表的鍼灸書である『鍼灸集要』に、その考え方がよく現れています。以下は、道三が古典から引用したものです。

「若鍼而不灸、灸而不鍼、非良医也」

このフレーズだけでぐっと来ますよね。「鍼をして灸をせず、あるいは、灸をして鍼をしない」……「もしそんなことがあれば、よい医者ではない」と、ここで述べています。

その真意は続く文で、より明らかになります。

「針灸不薬、薬不針灸、亦非良医也」

同じように「鍼灸をするけれども薬は使わない、あるいは、薬を使って鍼を使わない」。そんな人は「名医ではない」と。

治療はあくまでも手段に過ぎません。一つの方法に固執するべきではないということでしょう。

鍼灸と薬物療法には密接な関係がある

さらに道三の引用は続きます。「残念なのが、田舎では鍼ができる人は少ないこと」(但恨、下里間知針者鮮爾)。そうして鍼が軽視されている状況を嘆きながら、警鐘を鳴らします。

「所以学者須解用針」

医学を学ぶ人は誰でも、鍼の方法も理解しなければならない――。

かつて月刊「医道の日本」では「医療連携の現場から」という連載があり、鍼灸を取り入れている病院をあちこち取材しました。

ドクターが鍼灸の良さをよく理解してくれていたのが、印象的でしたね。道三による引用は、こう締めくくられています。

「鍼と薬を知っている者こそ、真の意味で良い医者である」(知針知薬、固是良医)

https://rmda.kulib.kyoto-u.ac.jp/item/rb00013396

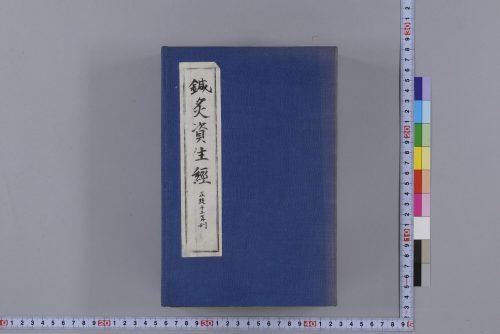

道三は、これらの名文をどこから引用したかといえば、南宋の王執中により編纂された鍼灸書『鍼灸資生経』からとっています。

さらに元をたどれば『千金方』にたどりつきます。有名なフレーズなので、耳にしたことがある人も多いかもしれません。

大切なのは、これらのフレーズに道三は注目し、広く知らしめたいと思ったことです。「これらの引用部分は、鍼灸と薬物療法の密接な関係を説明してくれている」(此言鍼灸与薬之相須也)と、道三は紹介した意図を明かしています。

古典から引用することで「自分だけが言っているんじゃなくて、これが真理なんだよ」と読者に呼びかけているわけですね。

道三が「鍼灸を軽視するな」と言ってくれているのは、なんだか励みになります。室町時代に鍼が衰退期に入ってしまったからこそ、思うところがあったのかもしれません。

鍼よりも灸を重視した道三

道三は『鍼灸集要』の総論で、鍼灸を学ぶことの重要性を高らかに謳い、読者のモチベーションを上げてから、各論に入っていきます。

各論では『医林集英』(1482年刊)、『全九集』(1544年刊)、『難病治例』(1417年刊)から引用しながら、諸病証に対する治法を解説しています。

医学者の間で鍼灸の活用が進むように、道三は著作によって、巧みな啓蒙活動を行ったといえるでしょう。印刷出版が普及し始めた時期でしたから、著作を積極的に出すには、タイミングも非常に良かったんですね。

ただし、『鍼灸集要』の各論では、鍼よりも灸のほうが重視されており、記載も多く占めています。さらに道三は『啓迪集』という著作でも、病気に使用すべき灸穴を中心に掲げています。

鍼の重要性を認識しつつも、医師が臨床で併用するには灸のほうが用いやすかったようです。

鍼治療といえば、まだまだ外科的な治療にのみ用いるケースが多かった時代。鍼の本格的な活用も始まりつつありましたが、広がりを見せるには、まだもう少し時間が必要だったのです。

(つづく)

【参考文献】

1) 曲直瀬道三『鍼灸集要』[『曲直瀬道三全集』第2編](オリエント出版社)

2)篠原孝市監修『臨床鍼灸古典全書 第58巻』(オリエント出版)

3) ヴィグル・マティアス「曲直瀬道三と16世紀の日中鍼灸医学」曲直瀬道三と近世日本医療社会、2015年

4)吉田和裕「日本における鍼灸の歴史 ―室町から江戸期にかけての受容と発展について―」 社会鍼灸学研究、2010年 (通巻 5 号) 5)小曽戸洋、天野陽介『針灸の歴史 悠久の東洋医術』(大修館書店)

改.jpg)

.jpg)

.jpg)