2022.02.09

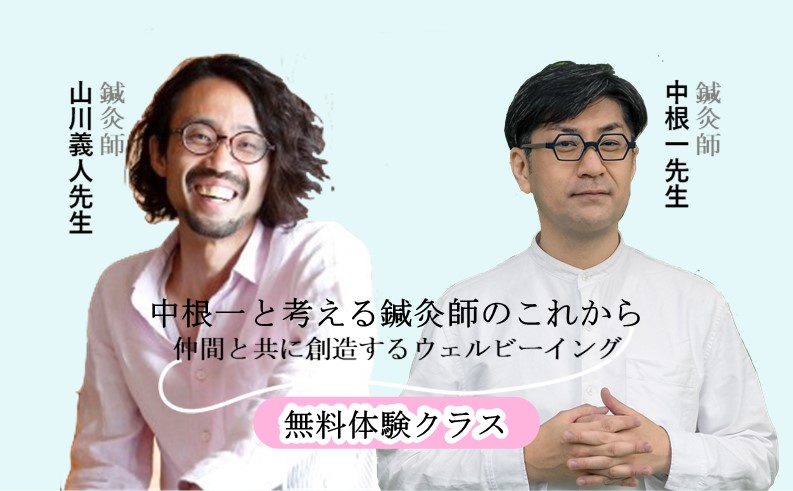

中根一先生インタビュー

~これからの鍼灸師のカタチとは~

鍼灸師

中根 一先生

また、約10年に及んだ『ロート製薬株式会社 Smart Camp』健康経営プロジェクトや、京都のソーシャルビジネスを牽引する『ウエダ本社』の健康経営、女性の社会参画を心身からサポートする『ウテナ・ワークス』での健康サポート、ラグジュアリーホテルへの往診やSPAの監修などを行いながら、各々の体質にあったWell-Beingな暮らしの提案を行っている。

著書には、Google日本名誉会長の村上憲郎氏が推薦する『最強の体調管理』(KADOKAWA)、元世界銀行人事カウンセラーの中野裕弓氏が推薦する『寝てもとれない疲れをとる本』(文響社)などがある。

川畑

中根先生、本日はよろしくお願いします。

ウェルビーイングをメインテーマにしたクラスというのは、おそらく鍼灸業界で初めてだと思います。

そもそもウェルビーイングとは何か?

定義は固定されていないと思うのですけれども、今の中根先生にとってご自身のウェルビーイングな時間や体験、場所というものを教えていただけますでしょうか?

具体的に、こういうことが中根先生の捉えるウェルビーイングだというものを読者の皆様に最初に知っていただきたいと思っております。

中根先生

多分、デスクワーク以外の時間はウェルビーイングの時間になっています。

デスクワークでも、文章を書くような創作的な作業はウェルビーイングな時間になっていると思いますが、数字合わせとか内容チェックとかは僕にとってはウェルビーイングな時間ではなさそうですね。(笑)

出勤する時に、朝日の光や空の色、空気感の感触を確かめて、そのフィーリングが一番心地よく感じられる通勤手段を選ぶんです。

歩いて体がゆっくりと活動モードになるのを感じたり、自転車に乗って清水寺へ立ち寄ったり、八坂神社で手を合わせたり。

そんな風にして、ウェルビーイングな一日をスタートしています。

に曇天でアクティブに動くことができない朝なんかは、いつもは行かないカフェに立ち寄って気分を変えてみたりします。

川畑

自ら、ウェルビーイングな状態になるように選択しているということでしょうか?

中根先生

そうですね。

もちろん、社会人なのでやらなきゃいけないルーティンはあるんですけど、自分で心地よい時間を選べるならば、それを積極的に選んでますね。

川畑

食事も同様でしょうか?

中根先生

はい。食事のタイミングも、その時の気分やお腹の空き具合で自由に変えてます。

川畑

この時間に取らなければいけないというのはないんですね。

中根先生

はい、ないんですよ。

ウェルビーイングの定義って日本では明確に言語化されていないんだけど、「健康になるために歩きましょう」は、“ウェルネス”、「心地よく歩いていたら健康になっていました」が“ウェルビーイング”だと考えらえます。

政府の骨太の方針では、「ウェルビーイングのKPIを設定しましょう」ってなっているんですけれども、 KPIを設定した時点でウェルネスになっちゃうんじゃないかと。

それじゃ、手段が目的になっちゃうかもしれないぞと。

川畑

たしかに仰る通りです。

先生のそのような生き方や在り方は、いつ頃から始まったのですか?

中根先生

滝学園(編集部注記:滝中学校・滝高等学校)を高校一年の夏で中退してからかな?

川畑

高校生の時ですか!早いですね。

中根先生

そもそも進学校って、大学進学が目的な人たちが行く学校だから、僕みたいに進学の意味すら解っていない人間が、両親の薦めに従って行っちゃダメだったんですよ。だって入学したら目的を果たしちゃってるわけだから、もう勉強する動機がないわけですよ。

でも中学3年の時には高校1年の数学とか終わらせるペースでガンガン詰め込まれるから、嫌々ながらも全教科一夜漬けで乗り越え続けたんです。

そうしたらストレスのせいで、アトピーやらアレルギー性鼻炎やら神経性胃炎のオンパレードで体調はガタガタ。このまま楽しいはずの青春が終わっちゃう感じがヤバいと。で、高校へ上がった頃はちょうど尾崎豊の「卒業」が流行った時期だったのもあって、高校1年の夏で辞めちゃえ!って。

僕みたいに目的が持てなくても6年間の勉強を耐え抜いて有名大学へ進学した仲間がたくさんいたんだから、つくづく僕には向いていなかったんでしょうね。

そんなこんなで滝を中退してから、公園でアランの『定義集』や『幸福論』を読み耽っていたんですけど、知り合いから道徳教育で有名な麗澤大学の高校が岐阜にあるからって薦められたんです。

川畑

そんな過去があったのですか。。

学校をやめるという選択肢を選んだところに先生の原点を感じます。

中根先生

滝だと成績順にクラス編成されたり大学の推薦枠を取らせてもらえるから、ある時期から友達はライバルでもあるわけです。

ところが麗澤瑞浪高校は全寮制で一つの部屋に3年生が2人、2年生が2人、1年生が2人、完全共同生活をするわけです。

学年間で絶対的な主従関係があるんだけど、1年生が校則に抵触するようなことをした時には、3年生が率先してメンバー全員で責任を背負うという仲間意識が叩き込まれるんですよ。

小学生の頃から周囲や自分と戦ってきた世界観が、ゴロッと変わっちゃった。「これまで頑張ってきたのって、なんだったんだろう?」って。

川畑

たしかに凄い違いですね・・・

それは先生が何歳の時ですか?

中根先生

それが17歳かな。

まさに尾崎の「17歳の地図」(笑)

全寮制のルールとして、高2の年齢でも高1からやり直しだったんですよ。

だから同い年の2年生に敬語を使わなきゃならないし、命令には絶対服従でね。

だから入学してすぐはかなり抵抗感があったんですけど、そんなことを言ってても仕方なくて。

どうせ毎日が修学旅行みたいなもんなんだから、存分に楽しもうと。

そしたらまったく勉強しなくなっちゃって、大学受験でえらい目に会っちゃうことになるんだけど、いわゆる「当たり前」って思われているルートから飛び出しちゃったり手放しても、また別の景色があるってことを、体験として納得できた高校時代だったんですよね。

(先生はどこでしょう?答えは記事の最後に)

川畑

なるほど、そこでもう味わっちゃったんですね。

中根先生

そうですね。

滝高校には大学の推薦枠がいくつもあって「中根だったら私立の医大へ推薦できるから卒業までついて来い」って担任の先生に言ってもらえたんだけど、別に医師になりたいっていう夢があったわけじゃなかったから。

今みたいに学び方の多様性なんていう時代じゃなかったから、「辞めます!」って宣言するのも大変だったんだけど、あの瞬間が本当に大きな人生のターニングポイントでしたね。

川畑

その瞬間からは、ずっと楽しんで、楽しいことを見つけることに時間を使うという人生を送ってこられたということですね。

中根先生

良いか悪いかはさておき、ソコは筋金入りなんです(笑)

川畑

そこからの30年以上の積み重ねで、今の先生が作られているわけですね。

それは当然、先生の鍼療所の在り方にも影響があり、鍼灸師としての在り方や仕事の仕方に大きく影響を与えるんだろうと思います。

その点について何かお話しいただけることはありますでしょうか?

中根先生

若い頃はもうメチャクチャな青春で、ディスコに通い詰めたり、クルマで旅行しまくったりして、何処にいるのかわかんない人(笑)

そんな野放図な日々を暮らしていた僕に衝撃を与えてくれたのが、日本人で初めて世界銀行にカウンセラーとして入行された中野裕弓さんなんです。

『世界が100人の村だったら』っていうベストセラーを読まれたことあります?

あの本を執筆された方とは別に、英語の原文を日本で最初に受け取ってインターネットでシェアした人がいらっしゃって、それが中野さんだったんです。

その中野さんと出会ったのが大学2年の時だったんですけど、「自分の人生は自分でデザインできる」ってよく話されてまして。

「大事なのは、自分がちゃんと覚悟するかどうか。覚悟したら、あとは自分の心がささやく方向に走るだけでしょ」と。

「ただし、いつか幸せになりたいって漠然と思うだけじゃ幸せにはなれなくて。自分にとっての心地好い感覚というものを知り、その感覚を優先する覚悟がないと、損得勘定や周囲からの評価を気にしちゃって道が逸れていくよ」って。

その人がよく言っていた言葉の中に、「feel goodを探す」という言葉があって、今でも良い言葉だなぁと思ってるんです。

鍼灸師として内弟子を務めさせていただいた経絡治療学会の会長を務めていらっしゃる岡田明三先生も変わってて、基本的に良し悪しのジャッジがないんです。

「弟子一人ひとりに個性があるんだから、みんな同じような鍼灸師にならなくても良い」っていうんです。

まず「やってみる」、そして思ったように上手く行かなかったら「理由を考え」て、再チャレンジ。

「こうなるはずだ」っていう理屈だけじゃ、本当にそうなるかどうかの体験がないって。

だから岡田先生の弟子ってキャラクターがバラバラなんですけど、それが良いんですって。

経絡治療学会も先生によって施術がバラバラなんですけど、理念が分かっていればそれで良いって仰るんです。

勉強する方は、手探り状態だから困っちゃうんですけどね(笑)

で、岡田先生に鍼をしてもらった時に、施術やベッドが心地よくて置鍼時間に爆睡しまして。

「鍼って気持ち良いんですね」って言ったら、「知らなかったの?」って返されちゃって。

大学では西洋医学と東洋医学の融合がお題目になっていたから、それこそ効果判定しか意識したことがなかったから衝撃なわけです。

それこそ池波正太郎の『良い匂いがする一夜』を読んで、アチラコチラの老舗旅館や名料亭を追体験してみたり、ホテルのラウンジで紅茶を飲みながら読書をするなんて高等遊民気取りだった大学時代に、思うことがあって。

街の喫茶店で飲めば¥300のコーヒーが、ホテルだとどうして¥1000になるんだろうって。

だって、ホテルがコーヒー豆を栽培したり焙煎してるなら納得だけど、どこかから仕入れているだけで、せいぜいカップがジノリやロイヤルコペンハーゲンになったくらいで、3倍の値付けって。

でも、一杯のコーヒーを楽しむ時間と空間として、ソファの掛心地、静かな空間、節度ある接客接遇、適切なタイミングでの声掛け、お手洗いの清潔感など周辺事情が安心安全で上質なんです。

つまり、コーヒー豆や高価なカップに価値があるだけじゃなくて、どこよりもコーヒーをゆっくりと味わえる時間に価値があるんだって。

きっとそれは鍼灸院も同じことで、鍼灸院のファサードやベッドの感触、空調の風の流し方や照明のあり方が、鍼灸の効果効能以外の価値になるはずだと思ったんです。だからインテリアデザイナーが提案するオシャレも良いんですけど、それは鍼灸の効果をバックアップになってるのかなって。むしろ患者さんの居心地や寝心地、スタッフの仕事のしやすい動線

などを綿密に考え抜てfeel goodを実現することが、デザイン(編集部注記:デザイン=意匠、考案、設計)なんだと繋がったんです。

川畑

その考えで鍼灸院を作られている、もしくは運営されている先生っていうのは、きっとあんまりいらっしゃらないですよね?

中根先生

僕もあまり聞いたことがないですね。

きっといらっしゃるんでしょうけど、そういう視点が評価される業界じゃありませんしね。

やっぱり効果効能についての議論や検証が多いのは仕方ないんですけど、そればかりだと「気」って何なんだと思っちゃったりして。

「東洋医学は気の医学」っていうくらいなんだから、「治る気がする」とは「気持ち良い」って大切な要素だと思うんです。

気っていう漢字は「変化・反応」という意味を持っていると言いますから、ポジティブな心理変化は生理状態に好影響を及ぼすわけです。

それが心身一如でしょ?

東洋医学って古典的にもエビデンス的にも研究を始めると、そういうことを軽んじてしまいそうになるんだけど、患者さんとの接点はfeelだと思うんですよね。

治療にはもちろん腕の差ってあるんですけど、鍼灸術としての評価と、臨床術としての評価があるように思うんです。

道具を上手に使いこなす技術もあれば、患者さんの不安を取り除くコミュニケーション技術もあって。

どちらも大切だし、求めればキリはないんですけど、方向性に間違いがなければ効果が現れるのに時間が掛かるだけで、効かないということはないだろうと思っています。

だって気の医学なんですから、専門性を持った鍼灸師が関わることで、なんらかの変化は起きているはずなんだから。

だから「効く・効かない」の議論にはあまり参加しないで、とにかくfeel goodを追求していこうと。

鍼灸師という職能を持って、心や体の状態や、社会との関わり方を心地良くするお手伝いをしたいと思っているんです。

川畑

ホテルでのコーヒー一杯からそこまで繋がったのですね。

コーヒーを飲む時間や空間、光や匂い、調度品、そういった心地よさや幸福感に世の中の人たちは価値を感じ、素敵なホテルでコーヒーを飲んでいる。

しかし、そこを鍼灸に繋げられたのは当時では他になかなかいらっしゃらなかったのでしょう。

中根先生

完全にメインストリームじゃないですね。

最近の若い世代は色々な視点を持っているので、僕の話しなんかじゃ珍しく感じないんでしょうけれども、当時はかなり珍しかったと思いますよ。

しかもそんな発想をしている人間が、経絡治療学会という最もクラシックな学会に所属してるんですもん、完全にイロモノ(笑)

だから、僕を放牧していた岡田先生がスゴいし、理事を任せてくれている学会も度量が大きいと思うんです。

とはいえ学会員の中には、僕を苦々しく思っていた人もいらっしゃるとは思うんですよ。

だって研修会では「治し方よりも理念が大切」とか言っちゃって、なかなか具体的な話に至らなかったりするんですもん。

でも、これまでのヒストリーを振り返ってみると、誰かのマネをするだけじゃ自分の技術にならないし、幸せな人生を築けないっていう信念に従っているだけだということが明かになりますね。

川畑

たしかに、今の若い方のほうが、先生の発想に共感できるのかもしれません。

先生が開業されたのは、いまから何年前ですか?

中根先生

もう20年になりますね。

川畑

最近は、心地よさとか、空間設計の大切さとかに気づいている若い方達が、マンションの一室を借りてワンベッドでオリジナルな治療院を始めるみたいな例が少しずつ出てきてますよね。

20年早かったら、それは周りの方は理解できなかったでしょうね。

最近は女性鍼灸師さんが増えたじゃないですか。

そういう形でやっている方って、もちろん男性もいらっしゃいますけど、女性の先生が多い印象です。

先生が開業された当初は、男性の鍼灸師が多い中でさらに異色だったのでしょうね。

中根先生

そうですね。

サロンという名前こそ付けなかったけれど、医療色はできるだけ排除してましたからね。

それこそ最初に開院した鍼灸院は待合室に小さい滝を流してみたり、患者さん同士が友達になるような仕掛けをしたり、実際にサロン(編集部注釈:サロン=談話室)でした。

だから、『インドア・グリーンスタイル』というインテリア雑誌が、こんな鍼灸院見たことないって言って取材に来てくれましたよ。

だから20年前は随分と尖って見えたと思うんですけど、最近では皆さん素敵に開業されているので、僕が普通のポジションになってきて、むしろ目立たなくなってきているんじゃないかな?

川畑

逆に、先生の凄さの再認識みたいなことではないですか?

中根先生

どうなんでしょう?

経絡治療や美容鍼灸といったタグ付けがあるだけで、「中根一すげぇな」なんて認識ないと思いますけどね。

川畑

そこを、この記事やクラスで伝えたいと思っています。

先生のお話を聞いていると、やっぱり本当に遊びって大事だなと思います。

中根先生

ですよね。

川畑

いかに、遊んでいるか。

中根先生

遊びって、いつもとは違うことをするっていう意味ですからね。

僕みたいにルーティンワークを楽しめない人は遊びの中から学べば良いし、きっちり真面目に学びを得ることが得意な人はそうすれば良くて。

わざわざ「遊ぶべき」って、いうほどのこともないかな?

川畑

なるほど。たしかに、どっちが良いという話ではないですね。

中根先生

むしろ真面目な人が遊び始めたら、収拾がつかなくなっちゃうかもしれないですしね。

ほら、洒脱な人って、遊び方もスマートでだったりするでしょ?

川畑

そう考えると、若い方達は、こういう先生みたいになりたいっていう憧れの存在みたいなのに多様性があって、その先生たちのことを深く知れるような機会というのがもっと必要なんだろうなと思いますね。

さて、今のお話を伺うと、俄然、中根先生の鍼療スタイルを知りたくなります。

先生は患者さんとどのようなコミュニケーションを取られているのでしょうか?

中根先生

川畑さんは、じわじわと核心に迫ってくる質問を下さるから楽しいですね。(笑)

これは長く臨床をやっている人だったら共感してもらえる人は多いと思うんですけれども、例えばAさんという患者さんが来院されるとしますね?

この人の主訴は「肩こり」ですと。

既往歴として「過去には交通事故を経験したことがある」という情報をとって、スタッフとAさんについてディスカッションする時に、「あの肩こりで、交通事故をやった人ですよね」という認識になるような情報共有はしないようにしたいと思っていまして。

Aさんについて語るときに、「ご家族で乗っていらっしゃるメルセデスベンツよりも古いシトロエンでお出掛けなさる時間が好きで、最近のお気に入りは大原にある川沿いのカフェで読書をすることで、座右の銘は“値段で諦めそうになったものこそ買え”な人」というような情報で患者さんの人となりを捉えられるように心掛けてているんです。

川畑

つまり人として見ていると。

中根先生

学校では「病ではなく、人を診る」って習うんですけど、そうやって学んだ舌の根も乾かぬうちに、主訴の聞き取り方とかを学ぶんです。

肩関節の痛みについてと徒手検査を重ねて発症原因を推定するのは大切なんだけど、これは病を診ているわけで、人を診る講義や実技の授業はカリキュラムにはないんですよ。

患者っていうのは心を串刺しにされた人、病人は床に伏せてしまっている人という意味ですから、疾患の病態把握をするだけじゃ診ることになっていないんじゃないでしょうか?

だって主訴っていうのは主たる訴えという意味で、訴えという漢字の意味は自分の不平不満、悲しみを相手に伝えようとする。

それを解消してもらおうということですからね。

患者さんがどんな疾患を抱えていて、それほど辛く、どんな快癒への道を求めているのかを聞き取るのが僕らの仕事であって、もちろん職業上はそのネガティブな課題の解決に全力を尽くすんですけど、病人だって日々の中にポジティブな話題があるんですから、喜怒哀楽を一緒に共有させてもらって患者さんを理解したいと思っているんです。

川畑

はー、素晴らしいですね。僕も患者ならそう扱って欲しいです。

人を診るというのはこういうことなんだというのを具体的に表現いただき、勉強になりました。

中根先生

そういう思いでコミュニケーションをとっているので、問診というよりは日常会話が多いです。

川畑

そうすると先生の院の患者さんは、中長期で通われる方も多いと思うんですけれども、何をしにいらっしゃっているんですか?楽しみに来ているんでしょうか?

そこがウェルビーイングにつながっているんだと思うんですけれども。

もちろん身体のメンテナンスも兼ねつつ、先生と楽しく話して、心地よい時間を過ごしたいという感じでいらっしゃるんでしょうか?

中根先生

そうだと思います。

どこかへ旅行へいらした方は印象的なエピソードを聞かせてくださったりお土産をくださいますし、「Meridianの近くでこんな美味しいものがあって」みたいに返礼することが日常茶飯事で起きているので、お友達みたいですね。

川畑

先生と患者さんという仲ではなくて、本当にお友達の関係なんですね。

中根先生

だから白衣を着てないんですよ。

かつて患者さんに「白衣って作業着でしょ?僕を診ていただくのは作業じゃないですよね?」と訊ねられたことがありまして、その時に「ドキッ」としましてね。

僕の鍼療スタイルと白衣がミスマッチだと気付かされたので、それ以来、僕は白衣を着ていないんです。

もちろん白衣は便利だし、説得力もあって権威付けに作用するから、受療動機を持続させるには良いアイテムなんですけどね。

川畑

若い方たちは特に着たがるかもしれませんね。その気持ちは理解できます。

中根先生

制服は職種と階級を表すアイテムですから、時と場合によっては必要かもしれませんね。

Meridianでは白衣はなくていいなって思ってますし、似たような雰囲気のあるお店で素敵なユニフォームを見かけると、それっぽい感じを真似てみたりします。

変化の幅が大きいから、気分が上がるんですって。

川畑

スタッフさんの気持ちのことも大切ですね。

中根先生

ルーティンって、気持ちにも行動にも制約が掛かりますからね。

川畑

そうすると、それぞれの患者さんにとって、先生が仰っていた『自分の心の赴くままに心が喜ぶ選択や、彼ら彼女らの心地よい選択』に、先生のところで鍼灸を受ける時間が入っているということなんでしょうね。

中根先生

そう思います。

家族には絶対に言えない悩みを、こっそり打ち明けて頂けたり。

安心安全な環境で、心地良い施術を受けて、その時間がリラックスできて、気がついたら心も体も元気になっているという場所へ、定期的に通っていただくことで穏やかな日々が続くなら最高ですよね。

このところウェルビーイングという言葉が脚光を浴びるようになってきて、ちょうど僕が鍼灸師として目指してきた世界観を表すのに適してるから「ウェルビーイング」って言ってますけど、20年前から僕もMeridianもウェルビーイングなんです。

川畑

やっと時代が追い付いてきたように感じます。

さて、先生にとって、鍼灸師という仕事、もしくは鍼灸というものは、多くの他の鍼灸師さんと違うものだと感じるのですけれども、どういうものなんでしょうか?

中根先生

違うと言えば違うけれど、本質的には同じかもしれませんね。

何年か前に東京大学で催された全日本鍼灸学会で伊藤和憲先生と対談した時に、「鍼灸師じゃなかったら何をやる?」と聞かれて、ホテルのコンシェルジュって答えたんですけど、鍼灸師もコンシェルジュもお節介焼きでしょ?

相手の課題に対して、ポジティブに解決する提案をしてるんですもん。

手前味噌な話しですけど、数あるサービス業の中で、ウェルビーイングを提供できる鍼灸師という仕事って、相当に高スキルだと思っているんです。

初めて会う人に鍼を刺すというとんでもないことの了解を取り付けて、再来院の動機付けをして、3回目くらいまでには信頼関係を築き、5回目くらいまでには治療を終えるか改善の予兆を実感してもらわなくちゃならないなんて、凄いことだと思いますよ。

鍼灸師を養成する学校の中で、そういうコミュニケーション教育がないというのは残念だなって思うんですよ。

業界全体が「知識ドリブン」に感じるんですけど、実際の臨床は「知恵ドリブン」なんじゃないかな?

僕は基本的には前向きですが、紆余曲折のある青春時代を過ごしたので筆舌し難い悩みだってありましたよ。

だって、中学3年生でアランなんか読まないでしょ(笑)でも、色々な人と出会い、色々な経験をしたことで、人との関わり方やストレスとの向き合い方の実地訓練は随分と経験したと思います。

教員養成課程では『嫌われる勇気』の著者である岸見一郎先生にアドラー心理学による教育心理学を学び、早稲田大学の向後千春先生のゼミでもアドラー心理学を学ばせていただきましたが、心理学やコミュニケーションの専門家ではないので、専門学校ではそういう教鞭は取れません。けれど今回の「鍼灸師の学校」では、そのあたりも加味してお伝えしたいと思っています。

川畑

ありがとうございます。

私も、鍼灸師ではない立場からみて、鍼灸師は大変難易度の高い仕事だなって思って見ています。

だからこそ尊敬してるんです。

中根先生

つくづく、難しい仕事をしてると思いますよ。

だって「痛そう」「熱そう」っていう認知バイアスが強すぎるから、エビデンスを示してもすんなりと鍼灸を受療してくれるわけじゃないんですもの。

川畑

おっしゃるとおりです。

1時間寄り添って横にいて、素敵なコミュニケーションをとりながら、良い距離感を保ちながら、それでいて心地いい感触、5感の感触を提供しながら、そして結果もちゃんと出してあげる、というこの難易度ってすごいなって思っています。

中根先生

難易度は高いんですけどある程度のエビデンスはあって、それでいて属人的で距離感が近いという。

川畑

だからこそ、ウェルビーイングな体験と時間を提供できるんでしょうね。

中根先生

そうだと思います。

他にないですもんね、こんな体験と時間は。

川畑

そうですね、他に思いつきません。

中根先生

ご存知の通り鍼の技術にはいろいろなものがあるんですけど、中でも瀉法というグループの技術はやや刺激強度があって、一時的に交感神経優位にするようなテクニックなんです。

その瀉法をあまり使わずに、逆に副交感神経を働かせるようなマイルドな刺激の補法を中心に組み立てる経絡治療って、僕がイメージしている健康へのプロセスや鍼療の時間にピッタリなんです。

こうやって自分の理念と術式が合っているから、とてもスムーズに仕事ができているんだと思うんです。

経絡治療の歴史や学術的なところ惹かれたということもさることながら、単純に自分に合ってるんです(笑)

川畑

やっぱり先に「何をやりたいか」があるべきなんですね。

中根先生

自分のイメージが固まっていないと、いろいろ手を出したものの、遠回りして悩んでしまう可能性もありますよね。

そういうのも大切な経験かもしれませんが、セカンドキャリアとして手に職をつけようと考えていらっしゃる社会人の方も多いので、あまり遠回りしていられない事情だってあるかもしれませんしね。

川畑

先生が経絡治療を使っていらっしゃる理由がよく分かりました。

中根先生、今回クラスのタイトルとして、「これからの鍼灸師のカタチ」という言葉が入っていますけれども、クラスで参加する皆さんに、どういうことをお伝えしていきたいというのはありますでしょうか?

中根先生

ありがとうございます。

勉強会を催すと「腰痛の治療法を教えてください」みたいに、How Toが知りたくなっちゃうんですよね。

でも、先にお話ししたみたいに、僕には体が健やかになるためには心地良さのベースが大切だだという治療理念があるから、まずソコに共感して頂かないと、どのツボを使っているかとか、どうやって鍼を刺しているかだけを見てもらっても、繋がらないと思うんですよ。

わざわざウェルビーイングという横文字を使うのも手段であって、鍼灸師がウェルビーイングを語る理由と、そのことで広がる可能性について考えたいんですよ。

一般的に多くの方々が知りたいのは、どうすればウェルビーイングを達成することができるかという手段なんですけど、鍼灸師は東洋医学の専門家という立場から思想哲学としてウェルビーイングの理念を語ることができるんです。

とは言え、これまた東洋思想の専門家ではないので、ざっくりと老荘思想的に幸福や健康を捉えることしかできないんですが、そのような世界観がウェルビーイングに至る秘訣だと直感しているんです。

老子は「無為自然」という言葉に代表されるように、自然の摂理から人の在り方についてヒントを得ていて、物事を作為的にコントロールしようとするのは無理があると。

自分に合った生き方や、流れに逆らわない達観を持ってBestを尽くせば大丈夫だというんです。

それは近年で言うところの多様性であり、持続可能性でもあるわけです。

老子の対比として有名なのが、規律を重んじた孔子ですね。

これは社会的なルールを重んじますから、戒律的というか制約的というか。

僕は「べき論」を捨てた人間ですから、かなり老子的なんだろうと思っています。

ですので、このクラスを受けてくださる人たちとは、政府が後押しをしようとしているウェルビーイングというフォローの風に乗って、「体に鍼を刺すことだけが鍼灸師の仕事じゃないんだ」って世間にPRする準備をしたいんです。

それは結果的に、普段の鍼療についての価値を再定義することになるだろうと思うんです。

「痛みが止まった」とか「眠れるようになった」といったお悩み解決の先に、僕たちは健やかな暮らしという提案があるんですよって。

すっかり定着した美容鍼灸の世界を見ても、通電するか、ローラー鍼をするか、引っ張って止めるかといった手段の違いをPRしてるでしょ?美容鍼灸が提供している価値は「手段」なのか「目的」なのか、そろそろ成熟期に入ろうとしているからこそ、社会における自分たちの価値について考えてみる時間があっても良いんじゃないでしょうか。

すでに退縮期を迎えたエステティック業界は新しいコンテンツとして鍼灸に着目し始めていますが、この流れに乗っかると消費期限を迎えた後は一緒に沈んでいくような気がしてなりません。

むしろ美容外科やエステティックサロンでは提案することができない、東洋医学ならではの美という概念を全面に押し出すことが、「美容鍼灸でなくてはならない」という存在理由になる気がしているんです。

鍼灸師という属人的な仕事に就いている以上、どこまで行ってもその価値は「人」でしかないと思うんです。

技術や学識だけでなく、立居振る舞いや語る言葉など、あるいは価値観や生き方までが患者さんにとっての価値になるんじゃないかと。

全体性と個のバランスについて考えるべきことはありますが、少なくとも自分の人生を賭けて鍼灸師という奇特な職業を選んだわけですから、まずは自分が考える健康や美、ひいては幸福について意識を向けておくのが良いんじゃないかと思っています。

一見すると、このクラスを受講することで何が得られるのかがイメージしにくいかもしれませんが、何かが得られるではなくて、何かを得られるような自分になると考えてみていただければ幸いですね。

経絡治療のような古典医療をしながら、時代の最先端にあるウェルビーイングを実践しているという、その新旧を繋げているアルゴリズムを皆さんの中で育てられたら、誰かが作った当たり前の呪縛から解き放たれることができるし、誰かの権威の傘の下で自分を押し殺す必要もない。

なんていうか、やっぱりfeel goodでウェルビーイングな鍼灸師になれると思うんですよね。

川畑

ありがとうございます。

中根先生との対話や仲間との学びを通して、鍼灸師自身が自分の「feel good」を見つけるためのクラスということですね。

多くの場合、まずはやっぱり自信がないから立派な先生のとこで学びたいとか、あの先生の技術を私もやりたいとなって、習得して。でも、隣りを見たら同じことやっている人がいるぞと。そこで、本当に私がやりたいことはなんだろう?心が喜ぶことはなんだろう?となって、初めてスタートラインに立てるのかもしれません。

そういう真似をしたり、色々な取り組みをしている中で、私のオリジナリティはなんだろう?というような疑問に立つ人がたくさんいらっしゃると思うので、そういう方たちこそ先生のクラスに参加されて、大きな気づきを得て自由に羽ばたいていくださるんじゃないかと期待しています。

そして、このクラスへの参加を機に、中根先生やその仲間達と友達になれるということが、ウェルビーイングな人生が加速しそうだな~と思いました!

中根先生、本日は貴重なお話をいただき、ありがとうございました。

※学生時代の中根先生は、写真左上の眼鏡の青年でした!