2022.02.09

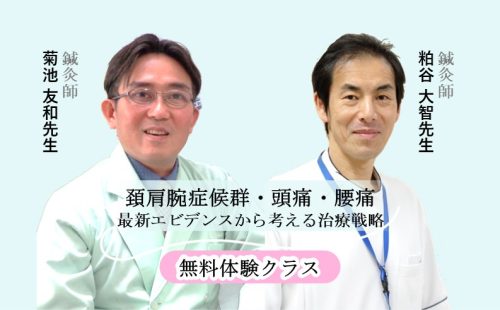

菊池友和先生インタビュー

~鍼灸師としてのアクセルとブレーキとは~

鍼灸師

菊池 友和先生

2003年〜(医)パークヒルクリニック鍼灸外来(非常勤)プライマリケア領域における鍼灸治療に従事

2004〜2021年埼玉医科大学 東洋医学科非常勤2006年から常勤職員、同総合医療センター麻酔科ペインクリニック、同かわごえクリニック東洋医学科などを兼担し、症状はあるが診断がつかない場合や、西洋医学的な治療だけでは効果が期待できない場合。治療法はあるが腎臓などの状態で薬物が処方できない場合に鍼灸治療を活用し、その効果について研究や教育に従事。

2011〜2021年埼玉精神神経センター神経内科(非常勤)では神経難病をはじめ難治性の頭痛に対し鍼灸治療を薬物療法に併用した効果について研究に従事

2021年7月より学校法人花田学園日本鍼灸理療専門学校にて勤務。

(公社)全日本鍼灸学会認定鍼灸師

主な学会活動

日本頭痛学会会員 日本自律神経学会会員 日本温泉紀行物理医学会会員 日本東洋医学会 全日本鍼灸学会(諮問委員 編集委員 教育研修委員)現代医療鍼灸臨床研究会(理事 広報委員)埼玉鍼灸学会(副会長)など

主な社会活動

(公社)日本鍼灸師会(研修委員)(公社)埼玉県鍼灸師会(学術委員長)

川畑

本日はよろしくお願いいたします。

まず初めに、菊池先生が鍼灸の世界に入られたきっかけを教えていただけますでしょうか?

菊池先生

私が最初に鍼灸に出会ったのは、昔野球をやっていてよく肘や腰を痛めて接骨院に行って鍼治療を受けたことに遡ります。

その時には、まさか自分が鍼灸の世界に入るなんて思ってもみませんでした。

私はもともと建築の製図の世界におりまして、施工管理という仕事をしていました。

穴を掘って、基礎を作って、かしらが入って、大工さんが入ってという工程表を組み立てながら現場をチームとして見ていくような仕事です。

しかし、あるとき仕事中に事故があって、目を悪くしてしまいました。

そこで盲学校に行き、鍼灸マッサージ師になったという経緯があります。

その時はなぜ鍼灸が効くのかなというのが疑問で、埼玉医科大学に研修で入ったわけです。

きっかけはそういった形で鍼灸の世界に入るわけですが、だんだんのめり込んでいって大学には結局20年くらいいたということになります。

川畑

設計、施工管理というのはサイエンスの世界ですね。

イメージとしては数学に近いお仕事でしょうか?

菊池先生

そうですね、数学や物理学といったような理数系のイメージですね。

ただ、建築自体はアートです。

アートをどうやって耐震に落とし込むか、そういった意味では創造性もあり、現実的には耐えうるものを作らないといけないというところもありといった感じですね。

クリエイティブな先生が書いた丸い図面をどうやって丸く出すかというものもあるんですけれども、理想と現実の狭間で現実化するというのは鍼灸に少し近いところはあるかもしれないですね。

川畑

サイエンスとアートを両立させるというのは鍼灸と共通点がありますね。

今の菊池先生がなぜ出来上がったのかが少し垣間見えた気がいたしました。

さて、今回、菊池先生には「頭痛」というテーマでクラスを受け持っていただきますが、多くの方が「菊池先生=頭痛」というイメージを持たれていると思います。

先日、先生から頭痛の診療ガイドラインが8年ぶりに改訂されたということを伺いましたが、この頭痛に分野に関してどのようなことに注目されていらっしゃいますか?

菊池先生

一言で頭痛と言っても広い症状ではあるので、なかなか難しいところはあります。

生死に関わるとか、後遺症が出るかもしれない頭痛。

日常的に風邪であったり、二日酔いであったりと誰もがこの頭痛はこの原因だよねとわかるような身近な頭痛。

どこに行っても画像的にも血液検査的にも原因がこれだと言うことが分からないけど毎日が辛いという頭痛があります。

その中でも、画像や検査から原因が明らかではないけれども毎日が辛い、この程度の頭痛では病院に行くほどでもないという頭痛に注目しています。

実際、そういった頭痛の中でも特に片頭痛はWHOでも女性なら12位にQOLを下げる疾患としてランクインしています。

機能的な頭痛は生活の質を下げるというのがわかっているので、そのような方々の生活の質を上げていきたいですね。

私たち鍼灸師がそれらにどう関われるのかということをいつも考えています。

川畑

医学が進んだ現在でもなお頭痛で悩んでいる方は非常に多くて、鍼灸が貢献できる可能性が大きい分野ですよね。

もう少し広く考えたときに鍼灸がこれからの社会においてどう貢献できるとお考えですか?

菊池先生

鍼灸という治療技術で考えると、非薬物療法であるということで、薬ではないけれども治療ができるという特徴があります。

しかも、皮膚ではなく、皮膚を貫通してその中にアプローチできるということがまた大きいものであります。

組織を選択して治療ができる数少ない手段の一つですから、ある程度メカニカルなものであれば組織選択で治療できると思いますし、メカニカルでないものであれば刺激自体がもっと高位中枢にいくことにも目を向けるべきです。

具体的には、薬物療法の対象にならない方、薬物療法に反応しない方、若い人であれば薬を飲みたくない方、妊婦さん、授乳中の方、ある程度高齢の方であれば薬をこれ以上増やせない方、腎臓病などで使えないという方に対して有用な選択肢になると思います。

川畑

日本は世界的に見ても多剤併用の現状があり、薬剤費の増加は社会保障費の問題にも直結するので、鍼灸に期待されるところですね。

頭痛に話を戻しますが、今後鍼灸師の先生方が、頭痛治療のプロフェッショナルとして実践していきたいとなった場合、まずどのような能力が求められるでしょうか?

菊池先生

まず大切なのは、危険な頭痛を医療機関に紹介できることです。

基本的には患者さんの視点に立てるかというところだと思うんですけれども、患者さんがどの選択をしたら最終的に一番生活の質が良くなるのかを考えた上で、いろんな選択肢を提示できるかどうかが大切です。

もちろん選択するのは患者さんなので、鍼灸一本でいきたいと答えられればそれはそれで良いとは思うのですけれども、「Shared decision(シェアード・ディシジョン)」という概念がありますが、どれだけ患者さんに適切な情報をシェアできるのか、どれだけ意思決定ができるような環境設定をしてあげられるか、そして決めたことに対してどれだけサポートできるかというところが大切になります。

鍼灸以外の頭痛の治療についてしっかりと理解をして、鍼灸とどう組み合わせたらどういった効果が期待できるのか、どのような症状の場合は医療機関に紹介すべきかというところまで知識として持てるかどうかが重要になると考えています。

川畑

医療全体の中で鍼灸を提供していくというのは、大変重要な視点だと思います。

鍼灸の世界を見ていると、「鍼灸は何にでも対応できる」という伝え方になってしまうのはちょっと危険だなと感じていて、こういう症状とかこういう状態には鍼灸は適応ではないとか、病院で検査したほうが良いというところをしっかりとロジックと自信を持って説明できる能力はこの分野に限らず非常に重要ですね。

菊池先生

鍼灸はすごく良く効くということを臨床家の先生方は、アクセルの部分で実感はしていると思うんですけれども、ブレーキの部分も持っておかなければいけないと思っています。

先ほど危険な頭痛を嗅ぎ分けるということをお話しさせていただきましたが、ある意味危険な頭痛であっても鍼灸治療はそれなりに効果が出てしまいます。

ある意味がん性疼痛にも鍼灸治療は効果が期待できます。

すなわち、がんの痛みであっても痛みを軽減出来るので、実はがんの痛みで来た患者さんが来た場合に、自分の考えた予後良好の病態であるから鍼灸を続けても大丈夫と考え、それを繰り返していたら診断の遅れで本当は危険なものがあったということも起こり得るわけです。

鍼灸は症状に対して自分が考えた病態以外でも効果があるということを理解して、患者さんの予後を常に見据えた上で考えていくのと、初診時はレットフラッグがなかったけれども、治療を続けていく上で、二次性のもの、あるいは危険なものがもしかしたらあるかもしれないというのを常に考えながら治療をしていくスタンスは必要かなと思っています。

川畑

本当に大切ですね。人の身体を、命を診る以上絶対に必要な能力だと思います。

さて、今回「鍼灸師の学校」のビジョンをお話しさせていただいたんですけれども、どのような思いを持って講師として参加してくださったのでしょうか?

菊池先生

人生が100年、寿命が伸びたことによって生き方とか、生活自体が変わってきている中で、頭痛ひとつとっても、すごく変遷があると思うんですよね。

若い頃は片頭痛でかかっていました。ある程度年齢を重ねると片頭痛はなくなるんですけれども、緊張型頭痛が出てきました。

その後、高齢になってくると違うタイプの頭痛が出てくるとかですね。

鍼灸というのは小児鍼から緩和ケアまで、寄り添った治療ができる技術です。

私もまだ100歳まで生きたことないので、新しいことをチャレンジするという感じで100年時代に向けての鍼灸を一緒に作り上げていけるのかなということをワクワクしながら参加させていただいています。

今回は講師という形でお招きいただきましたが、実際は自分も参加する立場というか一緒に作り上げていけたら良いなという思いで参画しました。

川畑

嬉しいお言葉をありがとうございます。そのような思いで先生に参画いただけてとても心強いです。

今回、菊池先生のクラス以外にも合計11のクラスをスタートする予定ですけれども、個人的に気になるクラスはありますか?

菊池先生

全てのクラスが楽しみではあるんですけれども、頭痛と親和性が高いというところを考えれば、一つはメンタル、一つはレディース、一つは不妊というキーワードは親和性が高いです。

特に、片頭痛の患者さんの一番のボリュームゾーンは女性で妊娠や育児の時期の30代40代50代あたりなんですよね。

効くお薬はあるだけれども妊活したいから、授乳中だからという理由で飲みたくない希望があって鍼灸にいらっしゃいます。

頭痛治療をやっていながら、不妊の治療を希望されるパターンとかは結構ありますね。

あとはすごく悩みが深い分野でもあって、メンタル的にすごく悩まれている患者さんはいらっしゃるので、メンタルヘルスやマタニティは親和性が高いと思っております。

あとは生理とかですね。片頭痛はホルモンとの関係が切っても切れないので、そういったレディースの鍼灸と頭痛もすごく親和性が高いです。

合わせて受講すると良いでしょうし、もしかしたらコラボ企画というものができたらこの「鍼灸師の学校」ならではの良いものができるのかなと期待しています。

川畑

是非とも色々な講師の先生と一緒に出ていただいて、コラボ企画などをやっていただけたらいいなと思っております。ありがとうございます。

最後に、「鍼灸師の学校」で菊池先生のクラスで学ばれる鍼灸師の皆様に、熱いメッセージをお願いいたします。

菊池先生

このクラスは、特にこのツボに鍼したら頭痛が治るよといったような講義ではありません。

治療自体は、スタンダードな治療で、治療法には考え方がいろいろあると思うので、それぞれの先生方の治療を使っていただいて良いと思っています。

その治療に入る前に、頭痛患者さんとのコミュニケーションの取り方とか、頭痛患者さんがいらした時に本当にその方が鍼灸をしに来たのかは分からないので、患者さんの目的をしっかりと把握することが大切です。

例えば病院に頭痛患者さんが来た時に、一番多いのは診断して欲しいとか、危険な頭痛を除外して欲しいとかが多いんですね。

患者さんの目的をしっかりと把握できるようになることは、このクラスで学べるようにしていきます。

そして、「頭痛になったら鍼灸院に行きたいと思えるような世界」にしたいと思っています。

頭痛になったら鍼灸やりたいという人が少しでも増えるよう、クラス参加者の皆様と共に学び実践していきたいと思います。

川畑

熱いメッセージをありがとうございます!

「頭痛になったら鍼灸院に行こう」という世界になって欲しいですね。

菊池先生のクラスに参加することで、頭痛で悩む患者さんに寄り添い、その方に合った情報や治療を提供できる鍼灸師の先生が増えることを確信いたしました。

先生、本日はお忙しい中ありがとうございました。