2021.10.27

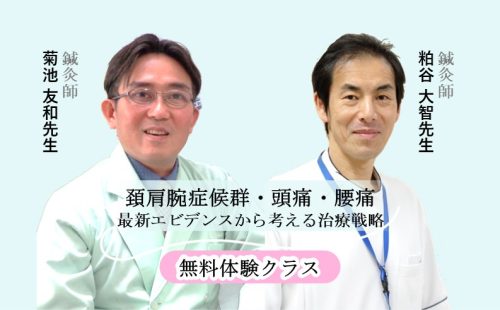

粕谷大智先生インタビュー

~鍼灸治療の2つの良さとは~

新潟医療福祉大学 鍼灸健康学科開設準備室長

粕谷 大智先生

1987年 筑波大学理療科教員養成施設 臨床研修生修了

1987年 東京大学医学部附属病院 内科物理療法学教室(物療内科)勤務 その後、アレルギー・リウマチ内科、現在のリハビリテーション部に至る。

2015年 人間総合科学大学大学院博士課程修了 心身健康科学博士

川畑

本日はインタビューよろしくお願いいたします。

そもそも先生が鍼灸自体に興味を持たれたのは、どんなタイミングだったのでしょうか?

粕谷先生

私は高校が群馬の藤岡でして、高校時代に空手をやっていて、練習などでケガした時、手や脚を痛めた際に整形外科に行くんですよね。

でも痛み自体は整形外科に行っても治らない。

大会も近づいてくるので、部の先生に連れて行ってもらったところが鍼灸院でした。

鍼灸院に行くと痛みは軽減して、練習や試合をすることができます。

もちろん痛みは完全には無くならないけど、うまく動けるようになるというのがすごく嬉しくて。

それがきっかけで鍼灸に興味を持ちました。

その後、高校卒業後に鍼灸学校に進学しました。 鍼灸学校は国家試験に合格するための場所なので、なぜ痛みがとれるのかという鎮痛メカニズム的なことはあまり教えてもらえませんでした。

それで、もう少し効果機序を勉強してみたいという気持ちが、今に至っているという感じでしょうか。

川畑

大変分かりやすくありがとうございます。

先生が今の職場(東京大学)に入られたのは、どういう経緯だったのでしょうか?

粕谷先生

先ほど触れた通り、鍼灸学校を卒業するときにもう少し効果機序等を勉強したいと思いました。

そこで卒業後勉強しに行ったのが茗荷谷にある筑波大学の理療科教員養成施設です。

当時は今みたいに鍼灸大学や研究施設がなかったのですが、その中で筑波大学の理療科教 員養成施設というのは、鍼灸の研究で効果機序等の研究を行っていたのです。

そこでは東京大学から内科物理療法学教室の医師が筑波大学に内科学を教えにいらしてい て、その先生にお会いしてお話を聞いた時に、「今度常勤の職員を募集するから試験受けに 来ない?」と言われたのがきっかけでした。

川畑

なるほど、そうだったのですね。 それが何年位前ですか?

粕谷先生

私は東京大学に入職して33年なので、33年前ですかね。

その頃は、現・有明医療大学教授の坂井友実先生が物療内科にいらっしゃいました。

私がその下に入ったので坂井先生は上司だったのです。

坂井先生は2,3年で筑波技術大学に移られたのですけれども、その頃に鍼灸に理解のある 医師や坂井先生に指導を受けたというのが、今のベースにあります。

川畑

坂井先生が上司だったのですか!それは知りませんでした。

粕谷先生は東京大学の中で、少しずつ鍼灸のポジションを高め、活躍できる分野を増やしてこられたと思います。

今回、鍼灸師の学校の WEB サイトを立ち上げるということで、私たちのビジョンなどもお伝えさせていただきましたが、どうしてお引き受けくださったのでしょうか?

粕谷先生

私自身、病院で疾患のある患者さんを治療していますが、重症になるとなかなか鍼灸でよくすることはできないし、だんだん色々な合併症も出てきて、医療費ばかりがかかるということをずっと見てきました。

鍼灸の良さは、未病ではないけれども重い疾患になる前に、予防できるところやこれ以上悪くさせないというところだと感じています。

今回のこの鍼灸師の学校のビジョンで、「100 年健康活躍社会の実現」というのがありました。鍼灸が少しその役割を持てるだろうかというのはまさしく私が以前から考えていたことなのです。

ヘルスケアにもっと鍼灸を取り入れてもらうことで、活動性を維持させたり、リラックスした状態で日々を過ごしてもらったり、病気になっても悪化させないようにしたりなど、日本の新しい医療としてもアピールができるのではないかと考えていました。

「100 年健康活躍社会の実現」はとてもマッチしたので、賛同しました。

川畑

どうもありがとうございます。

今回、テーマとしては、「腰下肢の痛みやしびれに対しての鍼灸治療」ということでクラスを受け持っていただくのですけれども、この分野では現在どのようなことが医療の世界、鍼灸の世界で注目されていますでしょうか?

粕谷先生

大きく2つあります。

1つは、腰下肢痛やしびれに対して鍼灸がどのくらい効果があるのか?というエビデンスが出ているということです。

これをしっかりと広めたい。

もう1つは、現在高齢社会ではフレイルといって、筋力や体力が低下して転倒しやすくなったり、活動性が低下したりする方がどんどん増えているということです。

これらの症状に鍼灸が役に立つことも広めていきたい。

クラスではこの2つの視点からお話ができればというふうに思っています。

川畑

ありがとうございます。

フレイルと言うとリハビリテーションや予防の分野も含まれてきますでしょうか?

粕谷先生

もちろん重要なところです。

90〜100 歳の高齢者で完全にフレイルがあるといった場合は先ほど言ったように治すとい うのは何をしてもなかなか難しいと思います。

なので、その前段階でそうならないように、 鍼灸の良さを出すことができればと考えています。

川畑

大変勉強になります。ありがとうございます。

先生が今おっしゃった鍼灸の良さと言うところをもう少し具体的に教えていただけますか?

粕谷先生

私が実際にこの臨床の現場にいて感じているのは、鍼をすると関節が柔らかくなる、歩きやすくなる、リハビリがしやすくなるなどでしょうか。

例えば、ある病気で関節が固まってしまって、リハビリをやりたくてもなかなか関節が動かない、痛みがあってリハビリができないということがあります。

その前段階で鍼をしてあげると、関節が柔らかくなってリハビリしやすいようにできる。

それが鍼の良さです。

もう1つは、障害があるとどうしても障害を起こしている部分をなんとかしようという考 えが生まれるのですが、むしろリハビリや鍼灸というのは残された機能をどう活動させていくかということだと思います。

例えば、咽頭癌で放射線療法を実施して唾液腺が損傷して唾液が出ない中でも、100%唾液の管が損傷しているわけではなくて、80〜90%損傷しているけれども、10%残っている。

鍼というのはその残った機能に最適なアプローチをすることで、患者さんが自ら治そう、患者さんが自ら唾液を出そうという力をサポートしてあげることができる。

そういうところが鍼の良さだと思います。

川畑

詳しく教えていただき、ありがとうございます。

今後、この分野で鍼灸師の皆様が活躍していくためには具体的にどんな能力を持つ必要があると考えますでしょうか?

粕谷先生

技術はもちろんですけれども、医療スタッフをはじめとした色々な職種の方とうまくやっていくために、共通言語を身に付けることだと思います。

東洋医学的な治療をもちろんしても良いのですが、その前に、現代医学的な共通言語でコミュニケーションを図る。

これが基本だと思います。

また、鍼灸師が一番苦手としている共通の評価で評価をするというのもやはり重要です。

誰もが分かるような評価法で鍼灸の効果を提示したり、鍼灸の治療成績を提示する大切さ を鍼灸師の学校で伝えていきたいです。

川畑

ありがとうございます。非常に大切な視点ですね。

鍼灸師の学校で、先生が興味あるコンテンツや自分が生徒だったら出てみたいコンテンツがあれば教えていただけますか?

粕谷先生

全て興味はありますが、ウェルビーイングはとても興味があります。

より良い生き方とか、 あるいはメンタルヘルスや、キーコスタイルなど、どんな講義をされるのか非常に興味があります。

川畑

ウェルビーイングやメンタルヘルスはこれまであまり鍼灸業界ではメインのコンテンツになるテーマではなかったように感じます。

最近では特にメンタルヘルスは注目されてきていますけれども、ぜひ先生もどこかで参加いただければと思います。

最後に、先生と一緒に鍼灸師の学校で学ぼうとされる皆さんにメッセージがありましたらぜひお願いいたします。

粕谷先生

先ほどお話ししたように、色々な職種の方とコミュニケーションをとり、うまくやっていくために大切なのは、病態把握、評価法、そして治療をどう構築するかという流れだと思います。それをまず繰り返しお伝えしたいです。

治療方法・治療についてももちろんお伝えしようと思うのですが、その後のなぜ効くのかというメカニズムのところも少しプレゼンができればと思っております。

鍼灸の講義だと「こういうツボに鍼をすると良い」というようなことがあるのですが、なぜそのツボなのか?ということをもう少し踏み込んで説明をしてみたいと思っております。

川畑

How toだけでなく、その裏側にある理論や機序、そして多職種連携に必要な共通言語としての知識も解説いただけるということですね、非常に楽しみです!

粕谷先生のクラスで学んでいただくことで、より多くの鍼灸師の皆様に、地域医療やリハビリテーション、そして疾患予防の分野で活躍いただけると確信いたしました。

皆様のご参加をお待ちしております。

先生、本日はお忙しいなかありがとうございました。