2022.04.18

【連載】世界一やさしい「鍼灸の歴史」

講座vol.4 平安時代の鍼灸古典テキスト5選とは?

.jpg)

猛勉強した平安時代の鍼灸師

こんにちは! 鍼灸ジャーナリストの山口智史です。

前回は「平安時代の鍼灸師は薬剤についても勉強しなければならなかった!」というお話をしました。

学ぶことが増えて、当時の鍼灸師たちは大変だったかと思いますが、それは国家レベルで鍼灸に期待しているからこそでもありました。

前回のおさらいです。

ポイント

・奈良時代から『大宝律令』や『養老律令』の施行によって医療制度が整備。医師だけではなく針を行う「針師」、針を学ぶ「針生」、針師のなかでも優秀な「針博士」が医療制度のなかで位置づけられていた。

・平安時代になると、針生は薬についても学ばなければならなくなり、勉強の量が増加。『新修本草』『明堂』『劉涓子鬼遺方』などの学習が課せられたほか、治療法については『小品方』『集験方』『千金方』『広済方』で学ぶこととなった。

・針師も薬剤について学ばなければならなくなった背景には、天然痘の流行があった。壊滅的な被害が広がるなか、針師も医療の担い手として期待されていたがゆえに、薬剤についての勉強が課せられた。

もしかしたら、当時の針師たちが現代にタイムスリップしたならば、鍼灸があまりに知られていないことに驚くのではないでしょうか。

奈良時代から、鍼灸は国の医療制度に組み込まれており、だからこそ、鍼灸師にはそれ相応の責任も生じたといえるでしょう。

平安時代の針師が薬剤も学んだワケ

ただ、それは国が「鍼灸を大切にした」というよりも、「お手本にしていた中国が鍼灸を大切にしていた」というほうが正確でしょう。

遣隋使や遣唐使を通して、中国の仕組みが、日本の国づくりにどんどん取り入れられます。

その結果、医療制度に「針師」が組み込まれることになったのです。

ところがこの「なんでも中国を見習おう」という時代の流れが、奈良時代から平安時代に移り変わると、少しずつ変化していきます。

中国の唐の文化をみならうことには変わりありません。

ただ、そのまま取り入れるのではなく、日本の文化を融合させて、日本独自の文化を形成しよう。

そんな動きが、平安時代には活発になってきます。

その代表例が「文字」です。奈良時代の時点で、漢字の音を借用した「万葉仮名」が作られました。

それが平安時代になると、草書体を用いた「草仮名」となり、さらにそれを簡略化した「平仮名(ひらがな)」が誕生することになります。

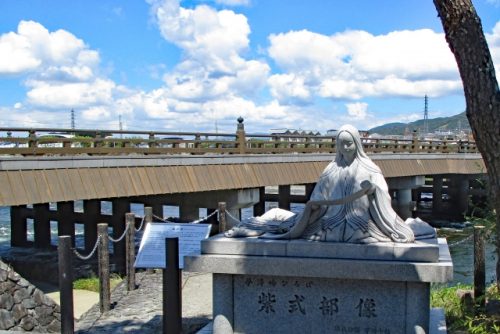

ひらがなは主に、宮廷の女性を中心に使用されたといわれています。

紫式部の『源氏物語』や、清少納言の『枕草子』などの仮名文字による文学作品が、平安時代に誕生したのはそんな背景があったわけです。

国風文化の盛り上がりは、人々の日常生活をも変えていきます。

服装についても、日本は中国よりも湿度が高いために、広い袖口で風通しが良いものに改良されます。

染色や織物の技術が向上したことで、服装の見た目が多種多様になったのも、この頃のことです。

住居も服装と同様に、日本の気候を踏まえて変化していきます。中国から伝わる宮殿風のものから、日本独自の寝殿造へと移行していくことになりました。

日本人はしばしば「一から何かを作り出すより、改良が得意」と言われますが、その始まりがこの国風文化にありました。

そして、このムーブメントは鍼灸業界にも影響を及ぼすことになります。

日本独自の医書が編さんされるが……

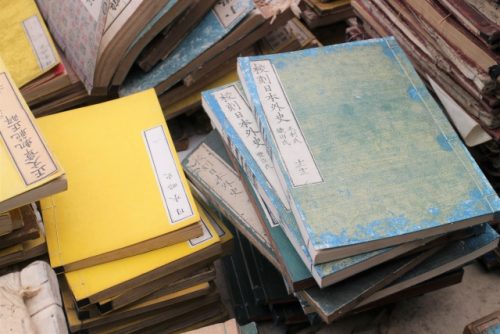

隋や唐にならって、奈良時代に医療制度に組み込まれた鍼灸。テキストについても、中国の書物を参考にしていました。

しかし、初めこそそれで満足していましたが、中国と日本では気候も異なり、人の体質も変わってきます。自然とこんな声が上がり始めます。

「いつまでも中国の本で学ぶのではなくて、日本独自の医学書を編さんしよう!」

そうして生まれたのが、大同3年(808年)に成立した『大同類聚方」(だいどうるいじゅうほう)です。

平城天皇の命を受けた出雲広貞(いずものひろさだ)と安倍真直(あべのまなお)が、諸国の医方を集めて編さんしたと言われています。

全100巻にも及ぶ大作ですが、残念ながら原本を忠実に伝えるものは現存していません。

内容にも疑問点が多いものの、日本初の医学書といわれています。

次に『金蘭方』(きんらんほう)という、やはり日本独自の医書が編纂されることになります。

『大同類聚方』を編さんした出雲広貞の子、菅原岑嗣(すがわらのみねつぐ)が、清和天皇に命じられて、編纂したとされています。しかし、同じく現物が残っておらず、内容はわかりません。

そのほか、出雲広貞による『難経開委』や小野蔵根におる『集注太素』など、中国古典の注解書もこの時期に編まれていますが、こちらも残念ながら現存しておらず、中身がわからない状態です。

つくづく書物というものは、きちんと残さなければ、後世の検証ができなくなるのだなと実感します。

これは何も古い時代の書物だから、というわけではなく、今は読めている文献が何年もすれば手に入れるのが難しくなる、ということは珍しいことでありません。

出版不況で印刷を終了する「絶版」が増えているように感じています。しばらくは中古でも手に入りますが、やがて価格が高騰したり、市場から消え失せたりします。手に入る文献は、手に入るうちに入手しておくようにしましょう。

また、出版社側もビジネスですから絶版はいたしかたがないにしても、せめて電子化は行ってほしいと思います。

どんな形であれ、出版物は後世に残してほしいものです。

そんなわけで、内容が定かではないものの、国風文化の盛り上がりという平安時代のムーブメントに、当時の鍼灸業界が敏感に反応していたことは確かです。

「中国にも負けないオリジナリティのある和漢文の医書を書いてやろうじゃないか!」

漢籍医書と格闘しながら、心を燃やす書き手の意気込みが、そこから感じ取ることができますよね。

何とも頼もしい感じがするのは、私だけではないでしょう。

現代にも通じる読むべき古典テキスト5選

さて、これまでの講義で、奈良時代には「医疾令」という法令によって、医療者を養成し臨床も行う機関「典薬寮」が設置されたことをお話ししました。

その「典薬寮」で使う教科書が、平安時代になると内容が改められることになります。

きっかけは912年に新たな法典「延喜式」が完成したことにあります。当時、法律のことを「律令」と言いました。

「大宝律令」がその代表例です。その「律令」を施行するための細かいルールが「式」ということになります。

法典『延喜式』によって、典薬寮における医学教科書は、一律に以下の5つに選定されることになりました。

・『太素』(中国の医書『黄帝内経』の注釈書)

・『新修本草』(唐の高宗の命令で編さんされた20巻からなる本草書)

・『小品方』(南北朝の時代に書かれた医学書で、唐の時代において国定の医学教科書に採用された)

・『明堂』(後漢時代に成立した兪穴書)

・『難経』(『黄帝内経』の解釈を81の問答にまとめた著作で、後漢時代に成立した鍼灸医学の基本文献)

医学理論、針灸経穴学、薬物学、処方運用学の内容を網羅するテキスト5選です。

小曽戸洋氏(北里大学東洋医学総合研究所医史学研究部部長)は「これはいま見ても合理的な選定と思われる」とコメントしているのも納得です。

現代で鍼灸を学ぶ人たちにとっても参考になる古典ラインナップが、すでに平安時代で法典によって定められていました。

国をあげて「どんな医療者を育成するべきか」を議論されていたのだろうと、想像できます。そしてその医療者には鍼灸師も含まれていました。

医療連携が進み、病院での鍼灸がもはや珍しくない今、そんな時代が再び来ることを私は願わずにいられません。

では、また来月、お会いしましょう。

【参考文献】

1) 奈良県薬業史編さん審議会編『奈良県薬業史』(奈良県薬業連合会)

2) 黒板勝美編『新訂増補 国史大系 第22 巻 律令義解』(吉川弘文館)

3) 小曽戸洋「特別講演Ⅰ 日中医薬文化交流史 ―博多を窓口として」日本医史学雑誌 1997; 43(3). 4) 小曽戸洋、天野陽介『針灸の歴史: 悠久の東洋医術』(大修館書店)

改.jpg)

.jpg)

縮小.jpg)